Eduardo Chirinos: la morada del silencio

A manera de homenaje póstumo

Escribe CARLOS M. SOTOMAYOR

Eduardo Chirinos sonríe. Cada vez que evoco la imagen del poeta, una sonrisa ilumina su rostro de hombre generoso y lúdico. El calendario marca mayo del 2009. Nos encontramos en casa de sus suegros, en San Isidro, y Jannine Montauban, su linda y entrañable esposa, acaba de traer una caja de galletas que Eduardo llama “lenguas de gato”. Apenas unos meses antes en México, Humo de incendios lejanos, su nuevo libro de poemas, había salido de imprenta.

Eduardo sonríe y sonreímos todos. Acaba de contarme, orgulloso, el origen del título de su novísimo libro. Durante una caminata junto a Jannine, en el verano de Missoula, divisaron a lo lejos la humareda propia de un incendio. Jannine creyó ver en el rostro de Eduardo cierta preocupación que intentó disipar: “No te preocupes, es humo de incendios lejanos”.

Eduardo Chirinos ha muerto. La noticia me golpeó el pasado miércoles sin poder siquiera reaccionar. Es verdad que el poeta afrontaba una batalla contra el cáncer desde algunos años atrás. Y aunque la probabilidad nefasta de una derrota frente a aquella enfermedad siempre estaba latente, uno intentaba ocultarla como una posibilidad remota.

La última vez que lo vi –de manara breve y rápida por las urgencias de la vida laboral que ahora, a la luz de la distancia, no parecen tan urgentes y ni mucho menos importantes– presentaba un nuevo libro en la librería Sur: Siete días para la eternidad. Cómo saber que sería la última.

Conocí a Eduardo primero por sus libros. Primero como ensayista a través de La morada del silencio y luego como poeta con Breve historia de la música (I Premio Casa de América de poesía americana). Luego entablaría con él una relación epistolar –léase vía email–, pues vivía fuera del Perú, en Estados Unidos, hasta que finalmente pude conocerlo personalmente en junio del 2004, aquí en Lima.

Eduardo no solo era un estupendo poeta y un lúcido ensayista. Era una persona entrañable, con un sentido del humor inteligente, cálido, único. Su mirada lúdica, infantil –era un niño grande por momentos– me hacía tenerle un aprecio especial, quizás porque yo también soy así: el niño grande que disfrutó mucho la lectura de los dos libros infantiles que publicó, sobre un pequeño Koala llamado Guillherme. Me pregunto si alcanzó a ver la película de Charlie Brown. Y si le gustó tanto como a mí.

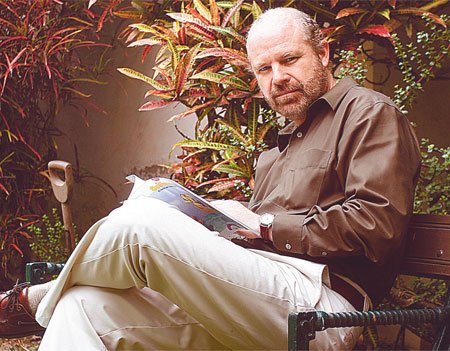

Eduardo sonríe. Seguimos en casa de sus suegros, en la terraza que da al jardín. Es la imagen que la memoria impone cuando empiezo a recordarlo. Eduardo sonríe mientras el fotógrafo Víctor Vásquez lo hace posar sentado sobre una banca del jardín. Luego se pone serio a la espera del clic de la cámara. Mientras Víctor dispara varias veces buscando la mejor toma, yo leo un poema que marco con un señalador y al que volveré varios años después, cuando tome del librero aquel poemario del humo de incendios lejanos y me atrape la nostalgia de aquel día y el desconcierto de hoy. “tanto silencio me rodea esta noche escucho los rayos de la luna chocar en mi ventana el ris ras del corazón en la oreja de nada sirve mirar en blanco interrogar el alma la voz de los antepasados muertos ellos vuelven para vivir todavía un poco más para estar un momento con nosotros su silencio me rodea esta noche tenemos la música me dicen ¿tienes tú las palabras?”

¿Tienes tú las palabras? Hoy, en medio del desconcierto, no las tengo, Eduardo, salvo las tuyas, maravillosas, impresas en mi memoria y en tus libros que no dejarán de acompañarme.

FOTOGRAFÍAS

foto: víctor vásquez | correo.

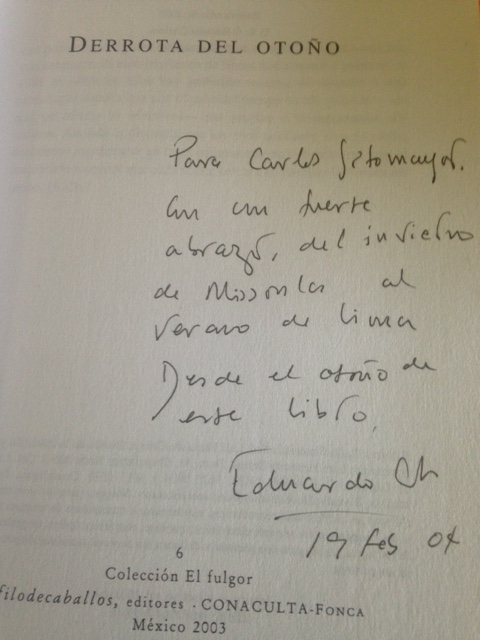

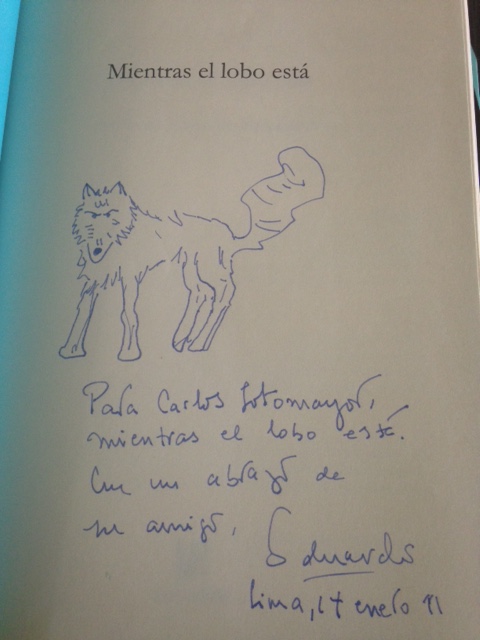

Algunos de sus libros

(foto: cms)

Algunas dedicatorias